Lanveog - lanvaux - Lanvéoc

Situation géographique

La commune de Lanvéoc est située au nord de la presqu´île de Crozon, entre Roscanvel, à l´Ouest, et Landévennec, à l´Est, et Crozon, au Sud. Créée en 1872, son territoire appartenait auparavant à Crozon.

Elle est traversée d´Ouest en Est par le ruisseau de Kerloc´h, qui prend sa source à l´étang de Kerloc´h en Camaret. Ce ruisseau forme une frontière naturelle entre Lanvéoc et Crozon.

Les deux tiers sud de la commune forment un plateau situé vers 80 mètres d'altitude, sur lequel s'est établi la base aéronavale de Lanvéoc-Poulmic (le point culminant est situé en son sein à 88 mètres d'altitude), échancré principalement par un petit vallon à sa limite sud, à son débouché maritime a été bâtie l'École navale de Lanvéoc-Poulmic.

Le littoral de la commune bordant la rade de Brest est longé par le GR 34, sauf à hauteur de la base aéronavale, qu'il contourne par le sud.

Lanvéoc fait partie du parc naturel régional d'Armorique.

Toponomie

Selon Bernard Tanguy spécialiste de la toponymie. Lanvéoc serait formé du terme spécifique "Lann" qui désigne en vieux breton un établissement monastique primitif et du déterminant "Maéoc" du nom de Saint Maéoc.

Ce saint aurait vécu en solitaire dans le bois portant son nom (aujourd'hui Coëtmieux, dans le département des Côtes-d'Armor) et qu'il y fut enterré vers 540.En bâtissant le presbytère de Coëtmieux, l'on trouva les ruines d'un ancien édifice, que l'on croit avoir été l'abbaye de Saint-Mieux ou Maeoc ou Méoc. Certains historiens prétendent que saint Maeoc aurait eu sa demeure à Létimieux (ou Lez-Ty-Mieu), village situé au sud de la commune de Coëtmieux[1]. Ses reliques, conservées jusqu'au XVIIe siècle dans une châsse située sous le maître-autel de l'église de Coëtmieux, furent alors présentées à la vénération des fidèles.

La tradition fait de saint Maeoc l'un des douze condisciples de saint Kiriec. Il aurait été l'un des principaux disciples de Saint Samson, évêque de Dol de Bretagne, qui venant du pays de Galles, serait venu se retirer en Armorique au milieu du 6ème siècle.

Son influence toponymique est importante, plusieurs paroisses anciennes et communes actuelles portent son nom dont Lanvéoc.

Statue du saint en évêque, en la chapelle de Ti Mamm Doué (Quimper).

Cependant, jusqu´au début du 19e siècle, le toponyme Lanvéoc a été très tôt francisé. Orthographié parfois sur les cartes : Lanvaux, ou Lanveau ou Lanveaux (carte de la rade de Brest et celles de Berthaume et de Camaret dressée par Jacques-Nicolas Ellin, éditée en 1764 ; carte des costes de Bretagne de 1693).

Encore aujourd'hui, pour les lanvéociens de souche, Lanvéoc demeure "Lanvaux" auquel ils sont attachés.

Origines

Préhistoire

Le mégalithisme de la presqu'île de Crozon date de 3000 av. J.C (J. Mornand).

De cette période, subsiste un menhir dans un champ à Kersualet. Ce joli menhir de 2m20 de haut est toujours debout. Il est en quartzite gédinnien avec de belles veines de quartz laiteux . Un chemin ancien y conduit venant du pont de Kervon, un gué à l'origine portant le nom de "Roudou pilen".

Le dolmen de Saint-Effiez, dit aussi dolmen de Poulmic, se dressait à Ar Grungel jusqu'au XIXe siècle. Il a alors été démantelé par son propriétaire, aux dires de son fils, pour servir de pont sur le ruisseau de Kerloc'h au bout de l'ancien chemin creux qui vient de La Boissière (Buzit). Il s'agit de deux dalles, l'une de quartzite, l'autre de schiste présentant quatre à six cupules.

Croquis du Baron Bachelot de la Pylaie, botaniste, explorateur et archéologue français représentant les alignements de Menhirs près de Landaoudec.

Gorreguer Camp connu sus le nom de "château" décrit par B de la Pylaie en 1850 : Enceinte rectangulaire formée d'argile mêlée de pierre, mesurant 100 pas de long sur 75 pas de large, entouré d'un fossé extérieur.

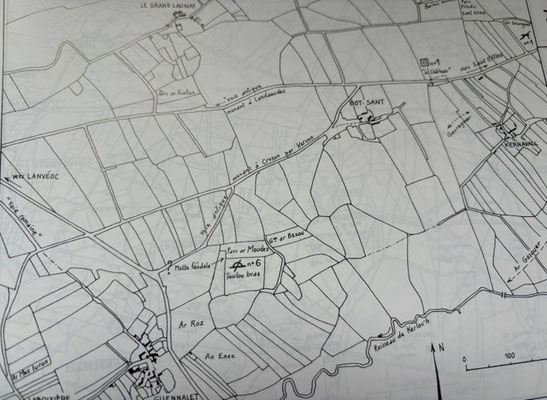

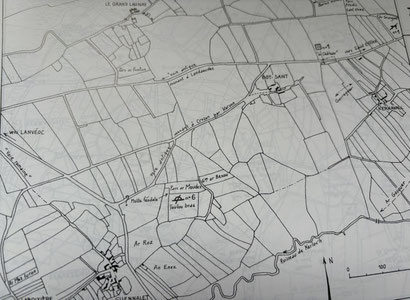

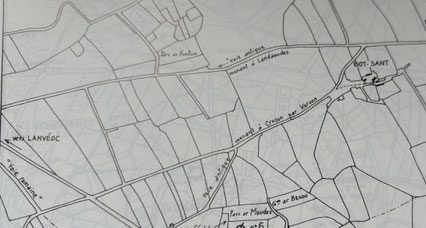

La voie romaine reliant Aquilonia (Quimper) à Gésogribate (Brest) via la rade de Brest passait près de Bot-Sant où des vestiges ont été trouvés sur ces voies antiques. L' occupation gallo-romaine est confirmée par des fouilles de sauvetage à la Boissière qui ont mis au jour les vestiges d'une villa gallo-romaine (de la seconde moitié du 1er siècle). En 1997 la découverte d'un dallage romain à la Maison Blanche à définitivement prouvé l'existence de cette voie antique.

Cadastre 1830 (Tome 1 Crozon - Lanvéoc inventaire des mégalithes de Jean Mornand)

Du Moyen-Age à la Révolution

Dès les premiers temps de l'époque médiévale , et jusqu'à la fin du Moyen Age, les terres de Lanvéoc appartiennent à la juridiction seigneuriale de Crozon. Lanvéoc, ancienne trêve de la paroisse dénommée Plougrozon (Crozon), dépendait de l'évêché de Cornouaille. Le chef lieu de la seigneurerie se trouvait à Crozon où s'élevait un château refuge.

Un second centre fortifié existait à l'emplacement de l'actuel fort de Lanvéoc, d'ailleurs appelé autrefois fort de Crozon Au moyen âge, la famille du Poulmic, une des plus anciennes de Bretagne, possédait une motte féodale dans cette anse.

Dès le 15e siècle, la liaison entre Brest et Lanvéoc devait être prospère.

En effet, le Vicomte de Rohan, seigneur de Crozon, obtient du Duc Jean V en 1423, le droit de prélever 30 sous de nouvel impôt sur chaque tonneau de vin « entrant et déchargeant au port de Lanvéoc".

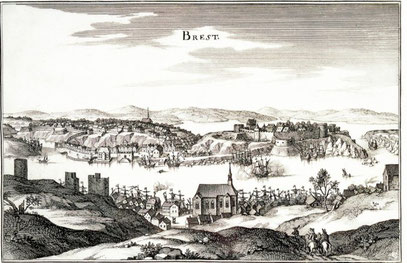

Sous l'impulsion de Richelieu vers 1630, puis Colbert à partir de 1664 le port et l'arsenal de Brest se développèrent de manière spectaculaire : 111vaisseaux sont construits entre 1661 et 1671. En 1672, la rade abrite une flotte de 194 bâtiments, avec plus de 21 000 matelots et 13 000 soldats. L'arsenal emploiera près de 10 000 ouvrier à certains moments.

Les besoins sont énormes entre la construction des navires et les stocks de viande, farine, vin, eau de vie pour les équipages et la garnison. Les 72 moulins à vent dans le canton de Crozon travaillent principalement pour Brest écrit Cambry en 1794.

Vue de Brest, vers 1640, eau-forte sur papier, Matthaüs Merian (Bâle, 1593 - Bad Schwalbach, 1650),Illustration Musée des Beaux-Arts de Brest Métropole

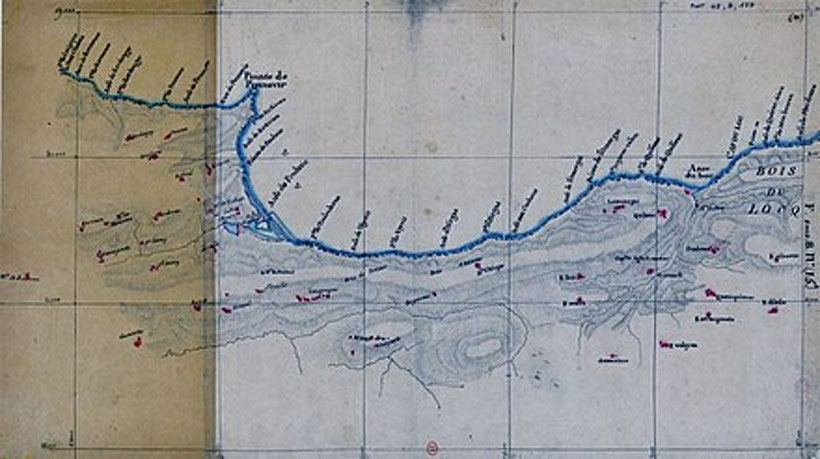

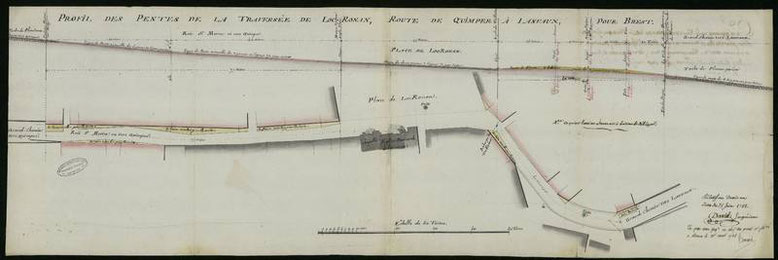

La route royale est très utilisée entre 1689 et 1815, surtout en temps de guerre. Jean-Baptiste Ogée, indique en 1769, qu´il existe deux trajets pour rejoindre Brest à partir de Nantes. L´une terrestre passant par Quimper, Châteaulin et Landerneau ; l´autre terrestre et maritime : Quimper, Locronan, Plounevez-Porzay, Plomodiern, Saint-Nic, Telgruc, Lanvéoc. Cambry précise que, abrégeant de 9 lieues le trajet entre Lorient et Brest, le service des côtes, les approvisionnements de Brest et les courriers pressés prennent la liaison maritime à partir de Lanvéoc.

Au cours des 17e et 18e siècle Lanvéoc profite du développement de Brest : approvisionnement en bois, pour la construction navale, en aliments, pour les soldats et marins, en toiles, provenant de Locronan, font que la route royale, est un axe très utilisé en complément à l´axe uniquement terrestre. Et c´est par Lanvéoc, que les ambassadeurs de Siam passèrent en 1686.

La portée stratégique de Lanvéoc est signalée par Langeron en 1776 : « [Lanvéoc] croise parfaitement avec l´île ronde, l´île longue et bat l´anse de Landevennec, c´est à ce port qu´aboutit la grande route Quimper l´Orient qui fait communication avec Brest ».

Activité économique mais aussi militaire : Le commandant de Marine de Brest, indique dans une lettre datée du 11 juillet 1577 adressée à la cour que « deux gabares ont porté aujourd´hui à Lanveau 200 hommes du régiment de Boulonnais. » La physionomie du bourg en est donc marquée : la chaussée étant empruntée par des cavaliers, des colonnes de troupes, des convois, des charrettes et des diligences venant de Quimper, la voie principale du bourg est très large. Mais alors que l´activité économique est essentiellement maritime, le bourg s´est, étonnamment, construit en hauteur, par rapport au port, rendant l´accès à celui-ci difficile. Enfin, il n´existe pas d´infrastructure portuaire. L´accès depuis le bourg est très pentu et, les troupes, transitant par Lanvéoc, ne trouvent pas toujours les barques et équipages pour leur passage vers Brest.

Ainsi, le premier projet d´aménagement d´une cale au port de Lanvéoc date de 1793. M. David, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées du Finistère, détaille les difficultés du port : « le port de Lanvéoc est composé de deux anses séparées par un fort assez considérable sur une pointe élevée en avancée sur la mer. Les bateaux de passage se tiennent dans l´une ou l´autre des deux anses selon que le vent est à l´Est ou au couchant. Il serait dispendieux de construire dans chaque anse une chaussée et nous avons dû choisir entre ces deux côtés, celui qui par sa position offre un abri naturel aux vents les plus fréquents et les plus dangereux ».

En 1793, le port de Lanvéoc sert à l´embarquement de la majeure partie de l´approvisionnement journalier de la ville de Brest, et entretient pour cet effet 10 bateaux de passage du port de 5 à 6 tonneaux chacun. Un an auparavant, 2000 livres sont attribuées pour le port de Lanvéoc. Lanvéoc trouve aussi un regain d´activité en temps de guerre en raison du passage des troupes à destination de Brest. Ainsi, lors de la guerre d´indépendance américaine 1 850 soldats embarquent à Lanvéoc à destination des colonies britanniques sur les 6 371 soldats envoyés.

A la seigneurerie étaient attachés de nombreux droits et prérogatives : levées des impôts, droits sur les transactions aux halles de Lanvéoc, exercice de la justice. Les nombreux fiefs dépendant de Crozon, comme celui du Poulmic, s'affranchirent progressivement à la suite de partages. Néanmoins le Comte de Crozon conserva une partie de ses privilèges, jusqu'à le seigneur du Poulmic Jan de Han, rachète en 1647 la seigneurerie et les terres de "Rosmadec, Crauzon, Porzay et Camelet". A l'exception de la juridiction de l'abbatiale de Landevennec, toute la presqu'île devient sous l'autorité du baron de Poulmic.

La révolution de 1789 bouleverse l'ordre établi mais ne modifie guère le lien de dépendance de Lanvéoc à l'égard de Crozon. Les cantons et les communes remplacent dès 1790, les juridictions de l'ancien régime, mais en respectant généralement leurs limites territoriales. Lanvéoc restera donc attachée à la commune de Crozon pendant encore près d'un siècle.

L'ancien château était « dans une anse qui se trouve à une petite demi lieue dans l'est du fort de Lanvéoc » (Chevalier de Fréminville 1787-1848).

Le manoir fut construit sur les ruines du château, avec beaucoup de ses matériaux récupérés . Il y avait également des fermes, colombier, moulin à eau et chapelle. Seul un moulin à vent subsiste.

Blason de la Famille de Poulmic

Échiqueté d'argent et de gueules. Devise : De bien (aliàs : Espoir) en mieux

Les de Poulmic sont à la tête d'une baronnie qui "règne" sur des familles vassales d'une partie de la presqu'île de Crozon. Les barons et baronnes de Poulmic ont une ascendance qui remonte au XII ème siècle et une descendance qui s'éteint à la révolution française. Ils sont eux-mêmes les vassaux du comte du Faou. Leurs armoiries étaient : échiqueté d’argent et de gueules de six tires.

Le premier personnage connu de la famille qui pris le nom de Poulmic, est Gautier né en 1150. Mathieu de Poulmic figure au nombre des légataires d'Hervé VIII de Léon en 1363

Hervé de Poulmic fut abbé de Daoulas en 1351

Yves de Poulmic fut abbé de Landévennec et décéda en 1425

Jehan, sire de Poulmic, fit serment de fidélité au duc de Bretagne le 23 septembre 1390 et fut tué en 1426 lors du siège de Saint-James-de-Beuvron[.

En 1459 Marie du Poulmic épousa Olivier II du Chastel.

Blason de la Famille de Ploeuc

Chevronné de six pièces d'hermines et de gueules.

Devise : l'âme et l'honneur

Par la suite, les terres de la baronnie de Poulmic appartinrent, en raison de mariages, aux seigneurs de Crozon et notamment à la famille de Rosmadec, de Chastel, de Ploeuc et de Goulaine.

Anne de Goulaine huitième de cette dernière famille, est l'une des initiatrices sous Louis XIII, pour que

le 15 août, jour de l'Assomption devienne une fête nationale et un jour férié en 1638.

LANVEOC - LANVEOG : blasonnement

Reprise des couleurs des seigneuries de Poulmic, de Ploeuc, de la famille d'Estaing

et ajout de la symbolisation de l'école navale de Lanvéoc-Poulmic.*

Devise : « ene hag enor » l'âme et l'honneur. Reprise de la devise de la famille De Ploeuc.

* Echiqueté d'argent et de gueules de quatre tires (blason famille de Poulmic), aux quatre mouchetures d'hermine de sable posées à plomb et rangées en bande sur quatre points d'argent de l'échiqueté (blason famille de Ploeuc), à la champagne d'azur (blason famille d'Estaing) chargée d'une ancre d'or sans trabe, brochant sur un vol stylisé d'argent.

Création Y.Clerc'h et A.Dizerbo. Déposé en préfecture le 29 octobre 1986.

François Louis Rousselet de Châteaurenault

Le seigneur suivant Louis Hercule du Han, vendit en 1696, sa terre du Poulmic à son cousin germain François Louis Rousselet de Châteaurenault

Officier de Marine qui avait épousé Marie- Anne de la Porte héritière du reste de la Presqu'île.

Maréchal de France en 1703, Gouverneur de Bretagne en 1704, il mourut en 1716.

La dernière Baronne du Poulmic, Comtesse de Crozon, Marquise de Rosmadec

Blason de la famille d' Estaing

.Ces derniers comtes de Crozon ont eu un enfant Théodat d'Estaing (1747 - 1749)qui est mort en tombant du balcon du château paternel de Ravel.

Elle est Dame de compagnie des filles du roi Louis XV et Marie Leszczynka.

Quand elle n'est pas à Versailles, elle vit dans un hôtel particulier luxueux à Paris avec un mari de passage. Après la mission de St Domingue, où il est nommé Gouverneur et dont les réformes brusques amèneront le chaos, il rentre à Paris et y trouve une femme dépressive. La comtesse perdant la raison à partir de 1755, une séparation de biens fut accordée à son époux l'année suivante.

Marie-Sophie Rousselet de Châteaurenault, petite fille du Maréchal François Louis Rousselet de Château renault épousa en 1746 le comte Charles-Henri d'Estaing.

Marie-Sophie de Rousselet de Châteaurenault

Elle se tourne vers la religion. Elle est reçue le 16 décembre 1775 dans un Ordre religieux Hospitalier Militarisé dont les subsides proviennent de personnes pieuses. Sans descendance, elle décède le 4 février 1792 à Paris.

Jean-Baptiste Charles Henri Hector Théodat d'Estaing,

Il est guillotiné le même jour (28 avril 1794) et son corps est inhumé dans le Cimetière de la Madeleine.

Lorsque le compte fut guillotiné en avril 1794, cet héritage important ne fut pas saisi en raison de la séparation des biens en 1756. Les biens furent partagés avec les membre de la famille Han qui les conserva jusqu'en 1829.

Le manoir et les terres voisines sont alors vendus au colonel Le Gentil de Quelern, un héros de l’expédition d’Égypte, et aux fermiers qui exploitent le domaine.

Insigne BAN - Lanvéoc Poulmic

Blason de la commune de Lanvéoc